35年研究实锤:心脏崩溃前12年,“懒”是最大预警!这个检查能提前洞悉风险

别让今天的"懒",成为明天心脏的"痛"你是否也曾这样:下班回家只想瘫在沙发上,周末懒得出门运动,爬几层楼梯就气喘吁吁……我们都习惯把这些归咎于"工作太累"或"年纪大了"。

35年追踪研究:

心血管发病前12年,身体已发出信号

2025年7月,《美国医学会杂志》子刊《美国医学会杂志 心脏病学》上刊登的一项研究指出:心血管疾病的发生,可能早在发病前12年,就已通过一个信号悄然显现。这个信号就是体力活动的减少。

注:《美国医学会杂志》(JAMA)常年位居全球综合医学期刊前列(与《新英格兰医学杂志》、《柳叶刀》并称“三大顶级医学期刊”),其高影响因子是其学术影响力的量化证明。

这项研究追踪了3000多名成年人长达35年,期间多次评估他们的体力活动模式,发现了两个关键现象:

1.健康人群的体力活动会随年龄缓慢下降;

2.未来会得心血管病的人,活动量会更早、更快地"断崖式下跌"!

具体表现为:

·发病前12年:活动量开始悄悄减少

·发病前2年:活动量的下降速度突然加快

·确诊心血管疾病后:更容易陷入"彻底懒得动"状态

这种趋势在所有心血管疾病中都存在,但在心力衰竭上表现得最为明显。

65岁后,运动能力关乎寿命

2021年,《英国医学杂志》刊登的一项研究显示,65岁后运动能力越差,死亡风险越高,且在去世前10年就开始出现运动能力衰退的迹象。

研究中,6000多名参试者在2007~2016年间接受了3次运动功能评估。

研究发现:

·在去世前10年,坐站能力就较差;

·在去世前7年,自我报告运动功能较差;

·在去世前4年,日常活动更困难。

这清晰地表明:运动能力的衰退,早在生命结束前十年就已显现。因此,及早识别并保护自身的运动能力,对追求健康长寿至关重要。

逆转时间窗:早期发现是关键

发现“体力减少”"变懒"可能是心脏发出的早期求救信号,那么如何在这种信号出现的早期,甚至是身体还未明显感觉时,就精准评估心脏健康状况,打破这个恶性循环呢?

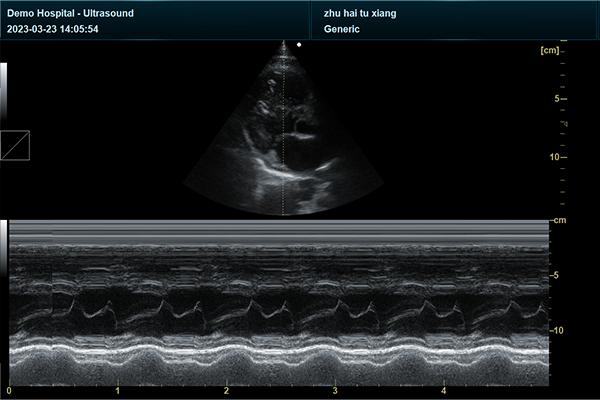

答案是:对心脏结构和功能进行精准、客观的影像学评估。而心脏超声检查,正是实现这一目标的首选"利器"。

心脏超声:洞察心脏健康的"火眼金睛"

心脏超声就像一位目光敏锐的"心脏侦探",它能:

·看清结构:精确测量心脏房室的大小、心壁的厚度,排除心肌肥厚等隐患;

·评估功能:通过核心指标"射血分数(EF值)",直接反映心脏每次跳动泵出的血液量,这是评估心脏泵血功能的金标准。在心功能早期减退时,EF值就可能出现异常;

·探测血流:清晰显示心脏内血流的动态,及时发现瓣膜狭窄或返流等导致心衰的潜在问题;

普迈思温馨提示

不要等到胸痛、气短时才关心心脏健康。当你或家人出现以下情况时,建议考虑进行一次心脏超声检查;即使工作忙碌,也要保持每周至少150分钟中等强度运动的好习惯。

EN

EN CN

CN HR

HR CS

CS FR

FR DE

DE EL

EL HI

HI IT

IT PL

PL PT

PT RO

RO RU

RU ES

ES TL

TL ID

ID LT

LT UK

UK VI

VI ET

ET HU

HU TH

TH TR

TR FA

FA AF

AF MS

MS GA

GA BE

BE HY

HY AZ

AZ KA

KA BN

BN LA

LA MY

MY LO

LO NE

NE PA

PA SO

SO KK

KK SU

SU TG

TG UZ

UZ KY

KY XH

XH